Das Equine Metabolische Syndrom (EMS) ist eine Stoffwechselbesonderheit, die in unserer modernen Freizeit-Pferdewelt leider sehr verbreitet bzw. auf dem Vormarsch ist. Besonders markant sind dabei spezifische Fettdepots (die aber oftmals nicht auf den ersten Blick als solche ersichtlich sind), da diese schließlich hormonaktiv werden und zu Insulinresistenz beitragen. EMS wird häufig einfach als „Moppeligkeit“ abgetan, aber es ist ein krankhafter Zustand des Pferdes, der aufgrund des Einflusses auf den Insulinspiegel ein enorm hohes Risiko für Hufrehe mit sich bringt und den du deshalb sehr ernst nehmen solltest. (Denn mittlerweile weiß man, dass rund 90% aller Hufrehefälle durch einen zu hohen Insulinspiegel ausgelöst werden!)

Diagnose des Equinen Metabolischen Syndroms (EMS)

Grundsätzlich wird EMS aufgrund einer „Sichtdiagnose“ festgestellt. Das bedeutet, das Pferd wird vor Ort begutachtet und abgetastet und basierend darauf die Diagnose EMS gestellt. Dabei sollte man insbesondere auf die typischen Fetteinlagerungen an bestimmten Körperregionen achten, besonders:

- am Mähnenkamm (siehe auch Cresty Neck Score = CNS)

- an der Schulter bzw. hinter dem Schulterblatt

- in der Lendengegend

- am Schweifansatz (links und rechts davon)

- oberhalb der Augen

- rund um den Schlauch oder das Euter herum

Wir haben hier für dich auf YouTube eine eigene Playlist erstellt: korrekte Gewichtseinschätzung deines Pferdes anhand von zahlreichen Beispiel verschiedener Rassen

Hinweis: manche Pferde sind auch einfach „nur“ dick, haben aber kein EMS. „Nur dick“ ist trotzdem ein sehr gesundheitsschädlicher Zustand für Pferde, da es eine enorme Mehrbelastung für den gesamten Pferdekörper (Gelenke, Hufe, Herz, Lunge, Haut, Faszien, sonstige Organe) bedeutet. Außerdem ist ab einem Body Condition Score von 6 oder höher davon auszugehen, dass das Pferd in eine EMS rutscht und in Folge die Fetteinlagerungen hormonaktiv werden – damit startet die Gefahr einer Insulinresistenz und einer Hufrehe.

Hufrehe als Indiz für EMS

Hufrehe ist ein starker Hinweis auf EMS (ggf. auch auf PPID), selbst wenn das Blutbild „gut“ ist und man ev. keine eindeutigen Fettpolster findet. Denn: ~90% aller Hufrehe-Fälle sind durch Hyperinsulinämie verursacht (siehe weiter unten). Diese Art von Hufrehe nennt man heutzutage „HAL“ (Hyperinsulinämie-assoziierte Laminitis). Mehr dazu erfährst du auch in unserer Webinar-Aufzeichnung Albtraum Hufrehe – Risikofaktoren und Früherkennung.

Messwerte im Blutbild

Zusätzlich zur Sichtdiagnose gibt es die Möglichkeit, bestimmte Werte im Blutbild zu überprüfen. Allerdings kann hier bei der Probenentnahme und der Auswertung der Daten sehr sehr viel falsch gemacht werden, weshalb viele Pferde leider aufgrund des Blutbilds fälschlicherweise als „nicht insulinresistent“ bzw. „kein EMS/Hufreherisiko“ diagnostiziert werden!

Im weiteren Artikel wollen wir dich daher über die einzelnen Werte, die Präanalytik (= was ist bei der Blutabnahme und am Weg ins Labor zu beachten) und die Analytik (= die Interpretation der Messwerte) aufklären. Spoiler: die Erklärungen sind sehr ausführlich 😉 falls du es daher eilig hast, haben wir hier eine schnelle Übersicht erstellt, was du unbedingt beachten solltest:

Wenn du es genauer wissen willst, dann lies‘ jetzt weiter! 🤓

Besonders relevant für die Diagnose von EMS und Insulinresistenz sind die Werte für Insulin und Glukose. Diese Stoffe wollen wir uns nun etwas genauer ansehen:

Glukose

Glukose im Blutbild bezeichnet den Blutzucker und gibt also an, wie viel Zucker gerade im Blut zirkuliert. Der Glukosewert im Blut steigt, sobald Zucker aus der Nahrung gewonnen und ins Blut abgegeben wird. Dabei ist zu beachten, dass auch Stärke im Verdauungstrakt zu Zucker umgewandelt wird und so den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt.

Der Glukosewert im Blut ist daher enorm abhängig von der zuvor aufgenommenen Nahrung, weshalb du bei der Blutabnahme unbedingt darauf achten musst, was dein Pferd zuvor gefressen hat (siehe nachfolgende Infos).

Insulin

Insulin ist ein Hormon, das eine entscheidende Rolle bei der Regulation des Blutzuckerspiegels spielt. Es hilft dabei, Zucker aus dem Blut in die Körperzellen zu bringen. Wie ein Schlüssel öffnet Insulin die Zellen, damit Zucker hinein kann und dort zu Energie umgewandelt wird. Insulin wird also immer dann produziert, wenn Zucker über die Nahrung aufgenommen und über die Verdauung ins Blut abgegeben wird.

Bei einer Insulinresistenz ist der Ablauf jedoch gestört: die Zellen reagieren weniger empfindlich auf Insulin (werden „resistent“ gegen Insulin), wodurch weniger Zucker in die Zellen gelangt und dem Pferd Energie fehlt (weil zwar viel Zucker im Blut zirkuliert, aber es nicht mehr in die Zellen transportiert wird). Da der Körper aber merkt, dass viel Zucker im Blut vorhanden ist, produziert er immer mehr Insulin – diese übermäßige Insulinproduktion (und den damit einhergehenden hohen Insulinspiegel im Blut) nennt man dann Hyperinsulinämie.

Insulin wird also auch beim gesunden Pferd produziert, uns zwar abhängig vom Zeitpunkt und der Art der aufgenommenen Nahrung (je höher der Zuckergehalt, desto höher der Insulinspiegel). Das muss man bei der Blutabnahme entsprechen berücksichtigen (siehe nachfolgende Infos).

Verfügbare Bluttests bei EMS und Insulinresistenz

Das „klassische“ Blutbild beim Pferd ist ein sogenannter „einfacher Test“. Das bedeutet, der Tierarzt nimmt eine einzelne Blutprobe ab und analysiert diese im Labor. Im Gegensatz dazu gibt es auch „dynamische Tests“. Bei diesen nimmt der Tierarzt zwei Blutproben ab, allerdings mit zeitlichem Versatz (je nach Test liegen eine halbe bis zwei Stunden zwischen den Abnahmen). Nach der ersten Abnahme verabreicht der Tierarzt deinem Pferd eine bestimmte Substanz. Der erste Blutwert dient dabei als Referenzwert, der zweite Wert zeigt hingegen an, wie sich die Blutwerte aufgrund der verabreichten Substanz im Vergleich zum Referenzwert verändert haben.

Einfache Tests

Eine einzelne Bluttestung von Glukose und Insulin ist der erste Schritt auf dem Weg zur Diagnose von Insulinresistenz. Die Referenzwerte für den „Normalbereich“ wurden dabei im Laufe der letzten Jahre deutlich nach unten korrigiert; aktuell geben die Labore folgende Werten an:

- Glukose, je nach Labor:

- bei Angabe in mg/dL: 63 – 101 bzw. 55,8 – 90

- bei Angabe in mmol/l: 3,49 – 5,6 bzw. 3.1 – 5.0

- Insulin: < 20 µU/ml

Diese Werte sind jedoch nur dann gültig, wenn das Pferd bei der Blutabnahme nicht komplett nüchtern war, sondern „heunüchtern“. Das bedeutet, dass das Pferd 24h vor der Blutabnahme durchgehend zuckerarmes Heu gefressen haben sollte (und sonst nichts!). Um den Zuckergehalt des Heus zu kennen, ist eine Heuanalyse nötig – falls man die nicht hat (was bei einem hufrehegefährdeten Pferd jedoch unbedingt nötig ist!), dann sollte man das Heu sicherheitshalber vorher waschen, damit der Zuckergehalt jedenfalls niedrig ist.

Früher (und leider auch viele TA nach wie vor) wurde die Blutabnahme komplett nüchtern durchgeführt (d.h. das Pferd hatte mind. 12h vorher absolut gar nichts zu fressen). Neue Studien haben aber gezeigt, dass in diesem Fall die Referenzwerte viel niedriger angesetzt werden müssen (nämlich im Falle von Insulin bei 5.2 µU/ml als Obergrenze bei nüchterner Blutabnahme1).

In aktuellen Studien mehren sich außerdem die Hinweise, dass der aktuell referenzierte Insulinwert noch weiter gesenkt werden sollte und ein „normaler“ Insulinlevel bei heunüchterner Fütterung eher bei 10 (als bei 20) µU/ml liegt2.

Darüber hinaus muss der Tierarzt bei der Probenentnahme folgende Punkte beachten:

- Glukose muss in speziellen Röhrchen gelagert werden (mit Natrium-Fluorid/Natrium-Oxalat-Beschichtung)

- die Proben müssen möglichst rasch abzentrifugiert und gekühlt ins Labor gebracht werden

Falls diese Punkte nicht eingehalten werden, bauen sich Insulin und Glukose in den Proben zu schnell ab und sind dann in der Auswertung niedriger als sie eigentlich sind.

Aber auch wenn die Blutabnahme korrekt durchgeführt wurde und die Ergebnisse innerhalb der angegebenen Referenzwerte liegen, heißt das leider noch nicht, dass das Pferd tatsächlich keine Insulinresistenz hat. Denn: die Werte liegen häufig erst dann über den Maximalwerten der Labore, wenn die Insulinresistenz bereits weit fortgeschritten ist. Man kann aus den beiden Einzelwerten aber drei weitere Werte berechnen, die als Früherkennung dienen: G:I, MIRG, RISQI3. Manche Laboren berechnen diese Werte bereits automatisch mit und werten diese aus, aber nicht alle. Alternativ kannst du diese Werte selbst händisch berechnen oder im EMS-Rechner der ECIR-Group eingeben (Achtung, du musst dabei die richtigen Einheiten auswählen!). Wir sehen uns diese Werte hier noch etwas genauer an und verwenden als Grenzwerte die Studien-Interpretationen der ECIR-Group4:

G:I (Glucose-Insulin-Verhältnis)

Wenn man den Glukosewert durch den Insulinwert dividiert, erhält man den G:I. Das Ergebnis kann man folgendermaßen einteilen (Einheiten mU/L und mg/dL):

- bei einem Wert >10 liegt keine akute Insulinresistenz vor (= Normalwert beim gesunden Pferd)

- zwischen 4,5 und 10 ist die Insulinresistenz kompensiert

- <4,5 liegt eine akute Insulinresistenz bzw. EMS vor und es besteht ein hohes Hufreherisiko

Du siehst also, dein Pferd kann trotzdem eine akute Insulinresistenz haben, auch wenn die einzelnen Werte noch in der „normalen“ Referenz liegen!

RISQI (reciprocal inverse square of insulin)

Der RISQI kann als Messwert für Insulinsensitivität gesehen werden und berechnet sich rein aus dem Insulinwert (reziproke Quadratwurzel des Insulinwerts). Der RISQI ist beim gesunden Pferd höher als 0,32 – ist er niedriger, leidet das Pferd an EMS und einer kompensierten Insulinresistenz. Falls der Wert niedriger als 0,22 ist, ist die Insulinresistenz akut und das Hufreherisiko daher besonders hoch.

MIRG (Modified Insulin-to-Glucose Ratio)

Beim MIRG werden Glukose und Insulin über folgende Formel in ein Verhältnis zueinander gesetzt:

MIRG = [800 – 0.30 × (INS -50)2]/(GLU – 30)

Beim gesunden Pferd ist das Ergebnis niedriger als 5,6 – sollte der berechnete Wert höher sein, leidet das Pferd an einer Insulinresistenz und ist daher einem hohen Hufreherisiko ausgesetzt.

Der MIRG-Wert kann auch dann erhöht sein, wenn die anderen beiden Frühmarker (G:I und RISQI) noch nicht „anschlagen“ und würde dann eher daraufhin deuten, dass das Pferd bereits von einer Insulinresistenz in eine Diabeteserkrankung gerutscht ist.

Dynamische Tests

Falls die einfachen Tests für Insulin und Glukose korrekt durchgeführt wurden und negativ sind (d.h. innerhalb der normalen Labor-Referenzen sind), dann heißt es leider noch nicht, dass dein Pferd nicht unter EMS leidet oder insulinresistent ist. In diesen Fällen sollten dynamische Tests durchgeführt werden:

Beim sogenannten „Glukosetoleranztest“ (GTT) bzw. „oralen Glukosetest“ (OGT) wird zuerst eine Blutprobe genommen, um den aktuellen Insulinwert zu bestimmen. Danach verabreicht der Tierarzt deinem Pferd eine Zuckerlösung und nimmt nach einem bestimmten Zeitraum (meist 2 Stunden) eine zweite Blutprobe. Am Ende werden die Insulinwerte aus der ersten und zweiten Probe verglichen und berechnet, wie stark der Insulinspiegel im Blut aufgrund der verabreichten Menge an Zuckerlösung angestiegen ist. Der Glukosetoleranztest gibt also an, ob das Pferd bei Zuckerzufuhr eine angemessene Menge an Insulin produziert.

Ähnlich funktioniert auch der „Insulintoleranztest“ (ITT). Dabei verabreicht der Tierarzt jedoch nicht oral Glukose, sondern injiziert Insulin. Am Ende wird daher nicht der Insulinspiegel in den beiden Blutproben verglichen, sondern der Glukosewert. Wenn der Glukosewert in der zweiten Blutprobe deutlich niedriger ist, reagiert der Körper korrekt auf das Insulin (die Zellen konnten den Zucker korrekt aufnehmen und ist daher ist der Glukosewert im Blut niedriger). Falls der Blutzuckerwert jedoch nicht deutlich abgesunken ist, reagieren die Zellen offenbar nicht mehr so gut auf das Insulin und konnten den Zucker nicht in ausreichender Menge aufnehmen. Das Pferd ist also eindeutig insulinresistent.

Ein praktisches Beispiel für korrekte Blutbild-Interpretation in Bezug auf Hufreherisiko

Als Pferdebesitzer*in denkst du dir jetzt vielleicht: warum zur Hölle sollte ich das alles wissen müssen?! Dafür gibt es schließlich Profis, nämlich Tierärzte und Labore. Die Krux an der Sache ist aber leider, dass nicht alle Tierärzt*innen auch automatisch Spezialist*innen für dieses Thema sind und auch Labore ihre Auswertungen nur mit großer Verzögerung an aktuellste wissenschaftliche Erkenntnisse anpassen. Wir wollen dir daher nachfolgend ein Fallbeispiel vorstellen, das verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich nicht alleine auf die absoluten Werte und Referenzen zu verlassen, sondern weiter zu „forschen“:

Stute mit jahrelangem Hufrehegeschehen

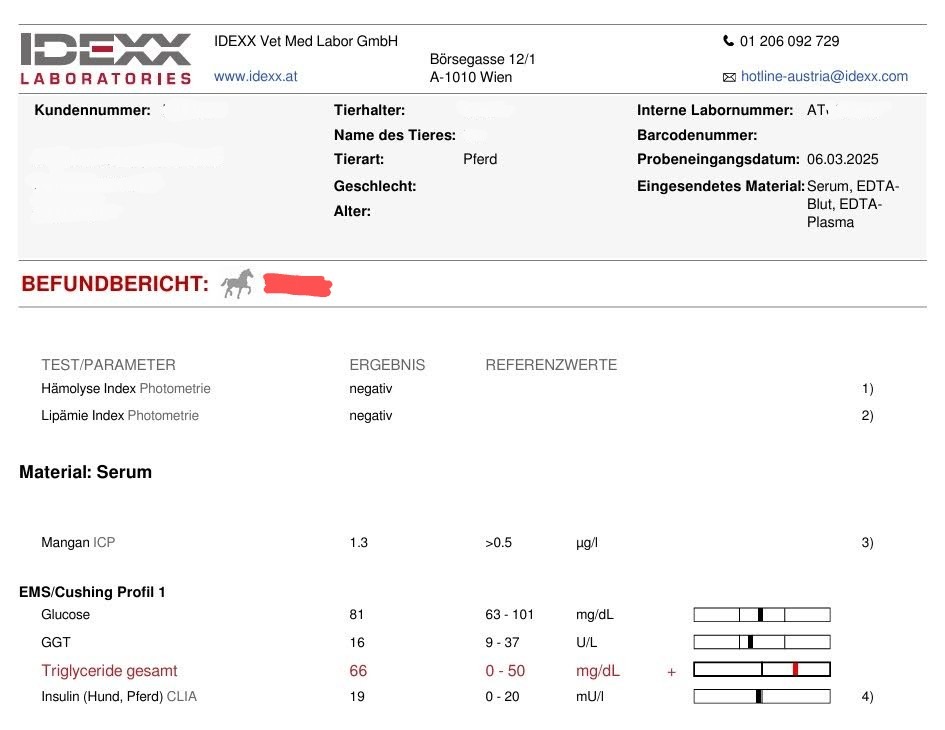

Im nachfolgenden Screenshot siehst du die gemessenen Blutwerte:

Die Besitzerin und Tierärztin hatten sich bereits gefreut, da die Werte bereits deutlich besser als bei der letzten Kontrolle waren und Insulin und Glukose zudem in der Referenz waren:

- Glucose: 81 (63 – 101 mg/dL)

- Insulin: 19 (0 – 20 mU/l)

(Hinweis: Triglyceride werden auch von Insulin beeinflusst und sind deshalb bei einer Insulinresistenz oftmals ebenfalls erhöht, weshalb sie im EMS-Profil vieler Labore inkludiert sind. Aber: sie sind eben nicht immer auffällig! Ein erhöhter Triglycerid-Wert kann daher ein zusätzlicher Indikator für eine Insulinresistenz sein, aber ist alleine genommen nicht aussagekräftig genug. Im hier vorliegenden Beispiel verstärkt der erhöhte Wert jedoch den dringenden Verdacht, dass etwas „nicht in Ordnung“ ist.)

Das Pferd lief zwar besser, aber weiterhin nicht gut, und es war auch noch kein stabiler Nachwuchs an den Hufrehehufen erkennbar.

Frühmarker geben Aufschluss über Insulinresistenz und Hufrehe-Risiko

Wenn wir aus den beiden Werten für Glucose und Insulin nun aber die Frühmarker errechnen, ergibt sich (neben den erhöhten Triglyceriden) ein sehr deutliches Bild:

- G:I: 4,26

- RISQI: 0,23

- MIRG: 10

Du erinnerst dich an die obenstehende Tabelle? (Sehr) hohes Hufreherisiko besteht ab folgenden Grenzwerten:

- G:I kleiner als 4,5

- RISQI niedriger als 0,32

- MIRG höher als 5,6

Damit schlagen alle Frühmarker-Werte deutlich aus, obwohl das Blutbild in der Laborauswertung eigentlich „in Ordnung“ anzeigt. Und solche Ergebnisse kommen uns im Alltag leider sehr häufig unter – als Pferdebesitzer*in ist man nun mal kein(e) Internist*in und verlässt sich daher auf den Tierarzt und das Labor. Und da heißt es dann sehr häufig „sieht gut aus, alles in der Referenz“.

Wir wollen dich daher motivieren, eigenverantwortlich zu handeln. Nur weil das einfache Standard-Blutbild kein EMS/Insulinresistenz anzeigt, heißt das leider noch lange nicht, dass dein Pferd sie nicht trotzdem hat (und damit einhergehend ein sehr hohes Hufreherisiko!). Wenn dein Pferd daher EMS-Auffälligkeiten zeigt (Fettdepots auch nur an einzelnen Körperstellen) und eventuell mit Hufproblemen zu kämpfen hat (Fühligkeit, Wendeschmerz, dünne Sohle, Ringe in der Hufwand, Hufrehe etc.), dann hinterfrage die Labordiagnostik (vielleicht ist ja auch schon bei der Probenentnahme etwas schief gelaufen?) und führe weitere Auswertungen bzw. dynamische Bluttests durch. Dein Pferd wird es dir danken!

Fazit: das solltest du bei der Blutbildinterpretation für EMS, Insulinresistenz und Hufreherisiko beachten

Die korrekte Blutbildinterpretation klingt furchtbar mühsam, aber wenn du folgende Punkte beachtest, dann ist es gar nicht so schwer:

- dein Pferd muss bei der Blutabnahme „heunüchtern“ sein (d.h. 24h vor der Probenentnahme nur zuckerarmes Heu fressen, sonst gar nichts)

- der Tierarzt muss spezielle Röhrchen für Glukose verwenden

- die Blutproben müssen zügig abzentrifugiert und gekühlt ins Labor geschickt werden

- die Referenzwerte für Glukose und Insulin werden laufend nach unten korrigiert – wenn dein Pferd also an der oberen Grenze liegt, ist das eigentlich schon zu hoch

- der Wert für Triglyceride kann ein zusätzlicher Indikator für Insulinresistenz sein

- wenn dein Pferd noch innerhalb der Referenzwerte für Glukose und Insulin liegt, kann es trotzdem EMS haben und insulinresistent sein

- berechne G:I, MIRG und RISQI – wenn auch nur einer dieser Werte auffällig ist, dann ist dein Pferd einem hohen Hufreherisiko ausgesetzt

- wenn die Einzelwerte im Blutbild unauffällig sind und dein Pferd trotzdem Probleme hat oder Auffälligkeiten zeigt, musst du zusätzlich dynamische Bluttests anfordern (Glukose- und Insulintoleranztests)

- verlasse dich nicht auf die Aussage vom Labor/Tierarzt, dass das Blutbild „in Ordnung“ aussieht – schau dir die Werte selbst an und verwende den EMS-Rechner der ECIR-Group: https://www.ecirhorse.org/EMS-calculator.php

Quellen

- Olley RB, Carslake HB, Ireland JL, McGowan CM. Comparison of fasted basal insulin with the combined glucose-insulin test in horses and ponies with suspected insulin dysregulation. Vet J. 2019 Oct;252:105351. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31554591/ ↩︎

- Clark, B. L., Stewart, A. J., Kemp, K. L., Bamford, N. J., & Bertin, F. R. (2023). Evaluation of field-testing protocols to diagnose insulin dysregulation in ponies using a Bayesian approach. The Veterinary Journal, 298, 106019 ↩︎

- Treiber KH, Kronfeld DS, Hess TM, Boston RC, Harris PA. Use of proxies and reference quintiles obtained from minimal model analysis for determination of insulin sensitivity and pancreatic beta-cell responsiveness in horses AJVR, Vol 66, No. 12, December 2005 ↩︎

- Treiber KH, Kronfeld DS, Hess TM, Byrd BM, Splan RK, Staniar WB. Evaluation of genetic and metabolic predispositions and nutritional risk factors for pasture-associated laminitis in ponies. J Am Vet Med Assoc. 2006 May 15;228(10):1538-45.

Treiber, K. H., Kronfeld, D. S., Hess, T. M., Boston, R. C., & Harris, P. A. (2005). Use of proxies and reference quintiles obtained from minimal model analysis for determination of insulin sensitivity and pancreatic beta-cell responsiveness in horses. American journal of veterinary research, 66(12), 2114-2121.

Kellon EM. Diagnosis of insulin resistance and PPID. Proceedings ECIR Group Inc., 2013 NO Lamintis! Conference.

ECIR: Recognizing and Treating Equine Cushing’s Disease and Metabolic Disorder https://www.ecirhorse.org/assets/documents/ECIR-Brochure.pdf ↩︎